Edition : fin de l’étape 0 texte martyr – 10 /02/2025 (voir notice)

Visée

Ce que l’ont veut – cela ne se démontre pas – ce sont des objectifs qui correspondent à notre idéologie, à ce que nous sommes

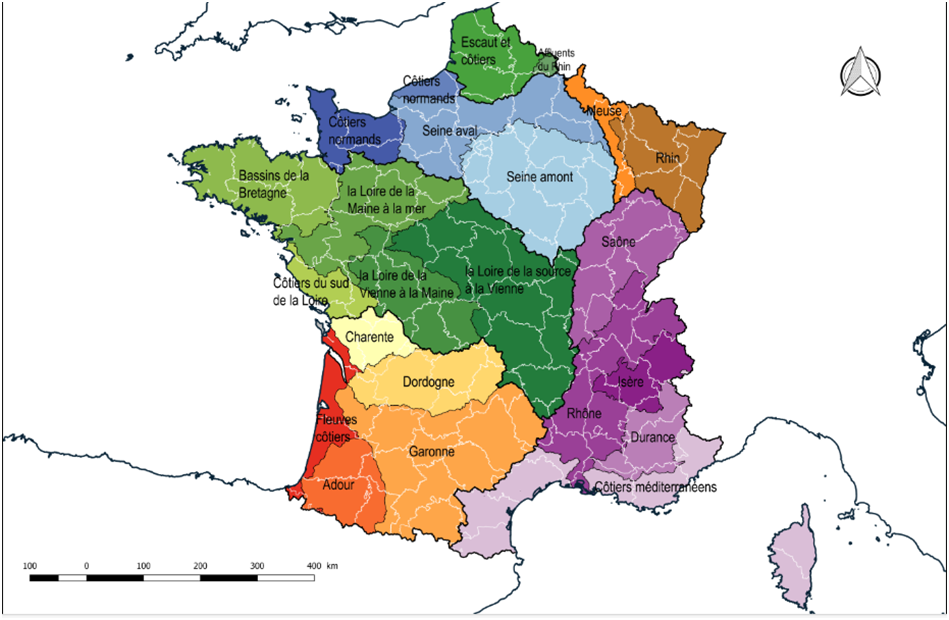

Cheminer vers un découpage administratif, institutionnel et social calqué sur les régions hydrographiques – s’enrichir au travers des bio-régions.

Responsabilité

La préservation de notre planète va bien au-delà de la seule dimension environnementale

Redéfinir les compétences des collectivités (régions, départements, intercommunalités) en fonction des limites naturelles des bassins hydrographiques.

Repère – Vers une Réinvention Territoriale en Harmonie avec le Vivant et la Frugalité

Réinventer l’organisation institutionnelle et administrative de nos territoires n’est plus un simple enjeu de gouvernance, mais un impératif écologique et civilisationnel. Loin d’être une réforme technique, la transition vers un découpage fondé sur les bassins hydrographiques engage une refonte profonde de notre rapport au vivant, de notre manière d’habiter la Terre et de coexister avec les écosystèmes.

Ce changement de paradigme repose sur un ancrage culturel fort, nourri par l’engagement des citoyens, des associations et des mouvements écologiques. Il ne s’agit pas seulement d’administrer l’eau, mais de reconnaître que nos sociétés sont indissociables des dynamiques naturelles qui les soutiennent. Cela suppose une redéfinition des usages, où la frugalité devient un principe structurant : non pas comme une privation, mais comme une réconciliation avec les rythmes du vivant, une manière de régénérer plutôt que d’épuiser.

Ainsi émerge la notion de bio-région, un cadre territorial qui dépasse les frontières arbitraires pour s’aligner sur les réalités écologiques locales. À l’intersection du hydrologique, du biologique, du social et du culturel, la bio-région devient le socle d’une gouvernance renouvelée, où institutions, économie et modes de vie s’harmonisent avec les interdépendances du vivant.

Ce cheminement invite à une refonte des structures politiques et économiques : comment bâtir des institutions en cohérence avec les cycles naturels ? Comment repenser nos modes de vie pour allier frugalité et abondance des communs ? Ces questions tracent les contours d’une société réconciliée avec son territoire, où la proximité culturelle et structurelle avec l’eau devient le révélateur d’une transition plus vaste vers une véritable démocratie écologique et frugale.

Le sujet :

Aujourd’hui, l’aménagement du territoire isole les activités humaines des cycles naturels, générant des crises écologiques (inondations, sécheresses, pollutions).

Le découpage bio-régional par bassin hydrographique permettrait de repenser l’aménagement en tenant compte des interdépendances du vivant.

Plutôt qu’un simple ajustement administratif, il s’agit d’un changement de paradigme : passer d’une société qui exploite son environnement à une société qui co-évolue avec lui

Penser le territoire comme un organisme vivant

Les institutions actuelles sont pensées comme des structures fixes, administrant des territoires définis par des frontières rigides. Or, le vivant ne fonctionne pas ainsi : il évolue dans des écosystèmes dynamiques, façonnés par les cycles de l’eau, des sols, du climat et des interactions entre espèces.

Le bassin hydrographique comme structure de vie

Un bassin-versant ne se limite pas à un réseau de rivières : il est une matrice écologique reliant les forêts, les plaines, les zones humides, les villes et les mers.

Il est un système de flux, où l’eau circule et façonne les paysages, transportant nutriments, graines et espèces.

Il structure la vie humaine : l’histoire des civilisations s’est construite autour des fleuves et de leur capacité à irriguer les territoires.

Une approche systémique de la relation humain-nature

Aujourd’hui, l’aménagement du territoire isole les activités humaines des cycles naturels, générant des crises écologiques (inondations, sécheresses, pollutions).

Le découpage bio-régional par bassin hydrographique permettrait de repenser l’aménagement en tenant compte des interdépendances du vivant.

L’eau devient alors un bien commun, structurant une nouvelle manière de cohabiter avec les écosystèmes – réapprendre à habiter les écosystèmes en partenaires et non en dominants.

L’économie actuelle fonctionne sur une extraction des ressources sans prise en compte des capacités de régénération du vivant. La bio-région permettrait de réintégrer l’activité humaine dans les flux naturels.

Une gouvernance qui intègre l’ensemble du vivant

L’organisation actuelle des collectivités repose sur une vision exclusivement humaine du territoire. La bio-région permettrait de remettre l’ensemble du vivant au cœur des décisions.

Faire émerger une démocratie écologique locale

Instaurer des assemblées d’usage du territoire de la bio-région,

Intégrer les questions de justice environnementale : accès équitable aux ressources, protection des droits des populations vulnérables.

Créer des mécanismes de participation citoyenne débattant de la pertinence des projets.

Pour aller plus loin

Que d’eau, que d’eau – gérer l’eau aujourd’hui est un défi

L’eau est à la fois une source de vie et un agent de destruction. Ses caprices, accentués par le changement climatique, nous rappellent brutalement que nous n’avons jamais réellement maîtrisé cette ressource, seulement appris à composer avec elle. Pourtant, nos sociétés modernes persistent dans l’illusion du contrôle, sans repenser fondamentalement notre rapport à l’eau et aux territoires qu’elle façonne.

Les récentes crues en Allemagne, en Belgique, en France et ailleurs ne sont pas de simples catastrophes isolées. Elles témoignent d’une mutation profonde du cycle de l’eau sous l’effet du réchauffement climatique et de l’artificialisation des sols. Ce ne sont pas des événements exceptionnels, mais les prémices d’un nouvel ordre hydrologique auquel nous devons nous adapter sans tarder.

Face à cette réalité, les politiques actuelles de gestion de l’eau révèlent leurs limites. Elles s’accrochent à des réflexes hérités d’une époque où l’eau paraissait inépuisable et stable, où les crues et les sécheresses étaient perçues comme des anomalies plutôt que comme des éléments structurants de notre environnement. Nous devons aujourd’hui abandonner ces vieux schémas pour construire une approche cohérente, ancrée dans la géographie des bassins versants et tournée vers l’anticipation plutôt que vers la réaction.

Ce texte propose une réflexion sur les fondements mêmes de notre gestion de l’eau. Il invite à une révolution dans notre manière de penser et d’aménager nos territoires, en nous inspirant des dynamiques naturelles plutôt que de les contrarier. Plutôt que de considérer l’eau comme un élément à évacuer ou à contenir, nous devons apprendre à la répartir, à la retenir au bon endroit, au bon moment, et pour les bons usages. C’est en changeant de paradigme que nous pourrons construire une résilience collective face aux défis hydriques du siècle à venir.

Edition : début de l’étape 1 – 11/02/2025

compléter le PAD : https://mypads2.framapad.org/mypads/?/mypads/group/les-reperes-orientation-politique-ln1m3m9ak/pad/view/bio-regions-nd26s49dm

Vous pouvez faire des ajouts avec vos propres textes mais toutes les modifications de texte déjà existant doivent être faites impérativement en commentaires

pour ajouter des commentaires sélectionner le texte à commenter et cliquer sur le plus + de la barre de menu: