Edition : fin de l’étape 0 texte martyr – 06 /05/2025 (voir notice)

Le contrat social issu de la modernité industrielle était basé sur un principe simple : chacun contribue par son travail et, en retour, la société assure des protections, des droits et une reconnaissance. Cependant, ce fondement s’érode. Le travail salarié, stable et linéaire, n’est plus l’unique voie d’accès à la citoyenneté sociale. L’automatisation, la précarité, les transitions écologiques et démographiques ont bouleversé les repères. Nous évoluons désormais dans une société où l’activité humaine dépasse largement le cadre du travail rémunéré, et où de plus en plus de personnes contribuent différemment de manière volontaire ou non — par l’entraide, le soin, la création et la présence.

Nous sommes à un tournant où les solutions techniques ne suffisent plus. La succession de réformes, d’ajustements et de plans ne parvient pas à combler le fossé grandissant entre notre réalité et nos aspirations collectives. Ce moment exige autre chose : non pas une solution toute faite, conçue dans un cadre jugé immuable, mais le début d’une orientation, d’une intention profonde qui libère l’imagination et la créativité… en d’autres termes, il s’agit de poser les bases … autrement dit : penser le fond.

Il ne s’agit plus simplement de résoudre des problèmes, mais de se demander ce que nous souhaitons réellement cultiver, soutenir et transmettre. Cela implique de faire place à une nouvelle vision, non pas comme une idéologie rigide, mais comme une manière de concilier, de vivre avec, les tensions du présent.

De cette démarche peut émerger une trajectoire — non pas une promesse, mais un cheminement. Une façon de regarder différemment ce qui semble dispersé ou marginal, et d’y voir peut-être les prémices d’un nouveau pacte social. C’est ce chemin qu’il s’agit de tracer, étape par étape.

Dans ce contexte, le défi n’est pas seulement économique, mais aussi symbolique et sensible. Il s’agit de réinventer les conditions de l’appartenance, non plus uniquement basées sur la logique contributive marchande, mais à travers un autre langage : celui de l’usage, de la responsabilité partagée et de la participation à la vie collective. Il ne s’agit pas de remplacer une logique par une autre, mais d’ouvrir un espace où diverses formes de contribution puissent coexister, s’équilibrer et se renforcer mutuellement.

Cette culture, basée sur le « pouvoir de faire », commence souvent de manière modeste, avec un lieu un peu vide, un bâtiment inoccupé ou un espace en friche. Se retrouver d’abord pour répondre à des besoins immédiats : manger ensemble, apprendre, réparer, prendre soin. Ce sont des gestes d’usage — directs, concrets, accessibles — qui ne nécessitent ni autorisation ni statut, mais simplement un cadre accueillant. L’usage devient ici un fait social fondateur : il accorde une place à celles et ceux qui étaient souvent relégués au rôle de bénéficiaires ou d’exclus.

Pour que ces usages perdurent, d’autres formes d’engagement doivent prendre le relais : produire, maintenir, coordonner, anticiper. C’est ainsi qu’émerge une autre dimension du projet, moins visible mais plus exigeante. Il s’agit des activités, des métiers et des gestes soutenus qui rendent le lieu viable. Ils nécessitent du temps, des outils et des règles : une économie liée à l’action à construire, fragile, mais déterminante.

Et plus profondément encore, émerge la question du long terme. Que transmettons-nous ? Que préservons-nous ? Le bâtiment, le sol et la mémoire du lieu deviennent des enjeux d’attention autant que de gestion. Cela appelle une autre temporalité : celle du soin apporté au commun comme bien transmissible, et non simplement comme une ressource à consommer ou une surface à rentabiliser.

Ces trois logiques — l’usage, la production et la patrimonialisation — ne suivent pas les mêmes rythmes ni les mêmes besoins. Pour les faire coexister, il est nécessaire de créer un espace de concordance, une interface de dialogue où les tensions ne sont pas évitées, mais structurées et assumées. Dans cet espace, chacun peut situer sa contribution sans être réduit à un rôle unique. L’objectif n’est pas d’uniformiser, mais d’articuler. Il ne s’agit pas d’un modèle figé, mais d’une écologie des relations : quelque chose de vivant, qui respire et se régule par l’attention plutôt que par la norme.

Ainsi se dessine une autre manière de vivre en société. Non plus basée uniquement sur la production ou la redistribution, mais sur la participation à un usage commun du monde. Une façon de redistribuer autrement que par l’argent, de produire autrement que par l’exploitation, et de transmettre autrement que par la propriété.

Ce n’est pas une réponse complète au bouleversement que nous traversons, mais c’est un début : un changement de perspective. Une manière d’affirmer que l’on appartient à une société non seulement parce que l’on travaille, mais parce que l’on participe — à sa mesure, à son rythme, à sa façon. Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas un projet, mais une dynamique en mouvement.

POUR ALLER PLUS LOIN et approfondir en s’appuyant sur les éléments évoqués ci-dessus — ressources partagées, gouvernance coopérative, plateformes de concordance, séparation des temporalités, etc. — recomposer le contrat social par les communs ne relève pas d’un modèle unique ou d’une solution clé en main. C’est un chemin de transformation sociale, qui implique de repenser les repères classiques de la protection et de la redistribution. Voici quelques pistes concrètes, expérimentales ou conceptuelles pour baliser ce cheminement :

• Penser l’accès plutôt que le revenu. Une société de l’usage suppose de garantir l’accès effectif à des ressources fondamentales (alimentation, énergie, santé, mobilité, connaissance, habitat, temps partagé, etc.) plutôt que de conditionner les droits sociaux à l’emploi. C’est un changement profond qui replace la question des communs au centre de la protection sociale.

• Créer des communs coopératifs. Il ne s’agit pas seulement de mutualiser des ressources, mais de les organiser à travers une gouvernance partagée, désirable, juste, légère et valorisante. Cela implique de reconnaître la légitimité des communautés d’usage et de soutien qui émergent localement, et de leur accorder des marges d’autonomie concrètes.

• Distinguer les contraintes fonctionnelles, productives et patrimoniales. Une même initiative peut répondre à des besoins immédiats (fonctionnalité), soutenir une activité régulière (production), et préserver un lieu ou une mémoire sur le long terme (patrimoine). Chaque dimension a ses temporalités propres. Il faut donc concevoir des outils de gestion, d’évaluation ou de soutien différenciés selon ces logiques.

• Construire des plateformes de concordance. Ces communs fluides et hybrides nécessitent des espaces d’ajustement entre les parties prenantes : usagers, porteurs d’enjeux, institutions, soutiens financiers. Plutôt qu’un pouvoir centralisé, il s’agit d’inventer un dispositif de mise en relation vivante — une “écologie de la gouvernance” qui accepte les désaccords et rend les arbitrages lisibles.

• S’appuyer sur l’existant, documenter et relier. Les pratiques existent déjà : tiers-lieux, initiatives de soin partagé, habitats collectifs, coopératives de transition, jardins ouverts, expérimentations institutionnelles locales. Il ne s’agit pas d’inventer ex nihilo, mais de reconnaître, documenter, relier et valoriser ces démarches comme autant d’éléments actifs d’un nouveau récit social.

Faire du commun est un mode d’action et de connexion que les communes ont déjà, si elles le veulent, l’opportunité de mettre en place. Ce sont des pratiques vivantes, imparfaites mais puissantes, qui suscitent l’envie d’y croire parce qu’elles donnent envie d’y participer. Faire du commun c’est s’autoriser à transformer ensemble, à relier différemment, à construire avec ce que l’on a — et à découvrir que c’est déjà beaucoup.

Edition : début de l’étape 1 – 1/04/2025

compléter le PAD : https://mypads2.framapad.org/mypads/?/mypads/group/les-visees-ca1q419s1/pad/view/reinventer-le-contrat-social-f41q519ag

Vous pouvez faire des ajouts avec vos propres textes mais toutes les modifications de texte déjà existant doivent être faites impérativement en commentaires

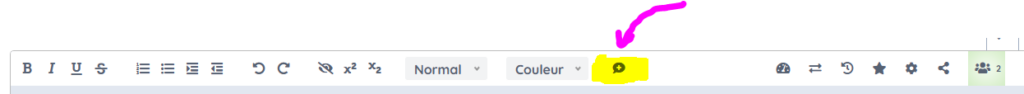

pour ajouter des commentaires sélectionner le texte à commenter et cliquer sur le plus + de la barre de menu: